L'Odyssée - Cayenne

Étape 7

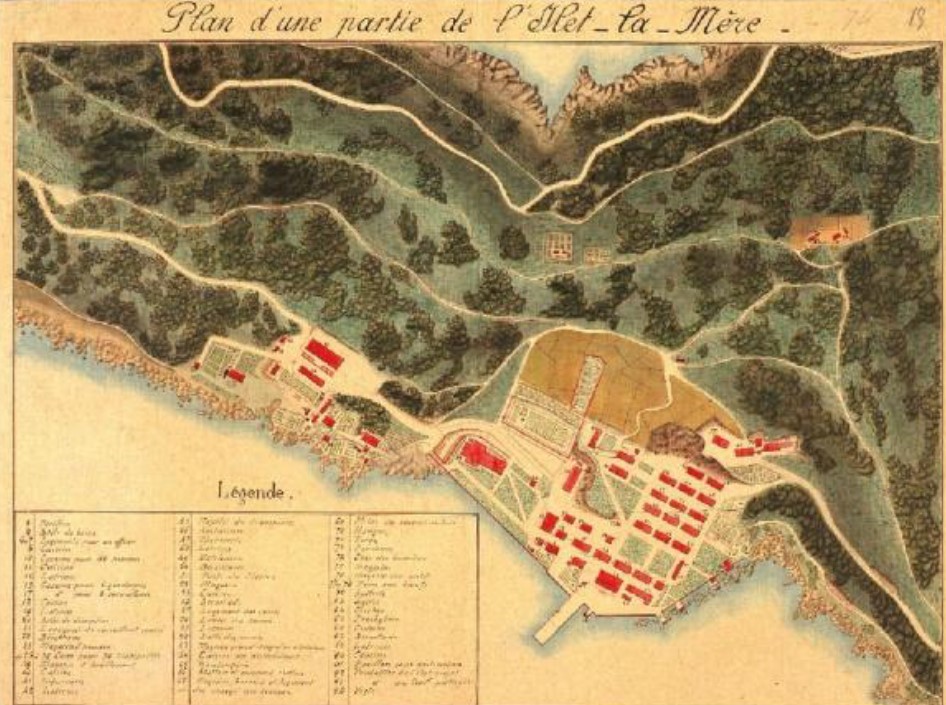

Le Bagne de l'îlet la Mère

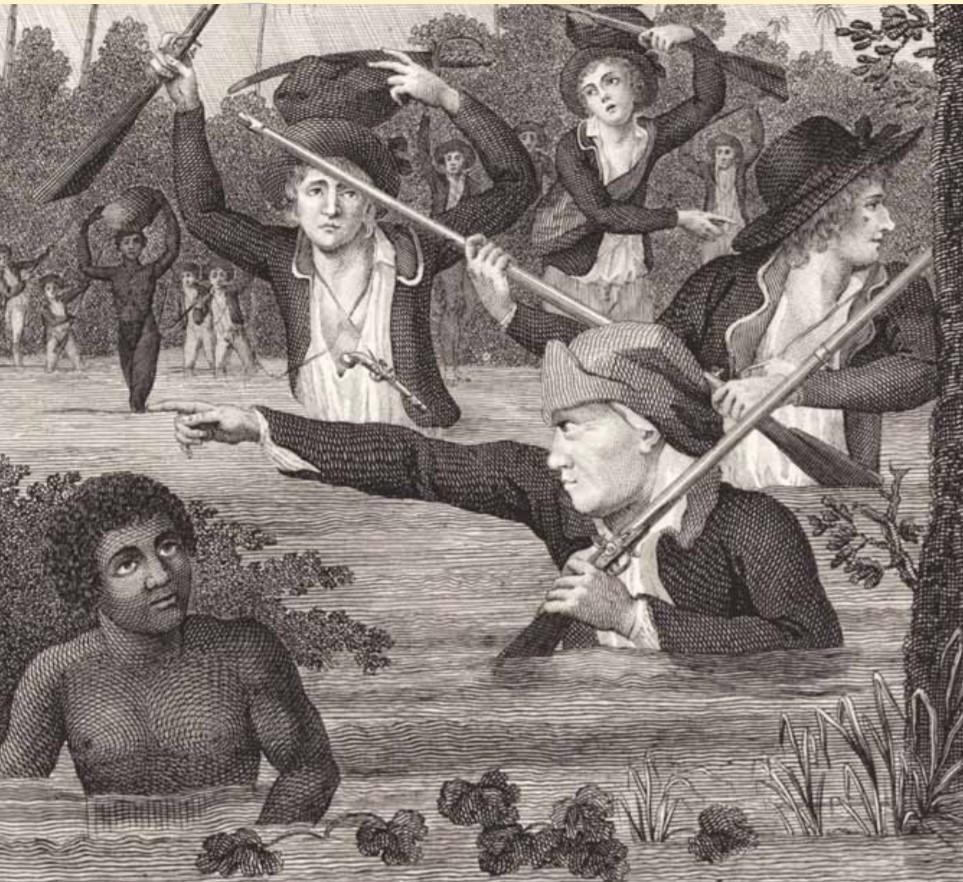

Grâce à ses 11 km de distance de la côte, l’îlet la Mère a toujours été convoité. La présence, sur la plage, de polissoirs, attestent d’un peuplement amérindien, même s’il est impossible de le dater. Les Jésuites, par la suite, en prirent possession et y construirisent une léproserie.

Avec la décision de Napoléon III de faire de la Guyane une terre de bagne, de......