Présentation

Origine

En Martinique, les premières traces d’occupation précolombienne ont été rattachées à la culture saladoïde, et datées du 1er siècle ap. JC. Cette civilisation, dite Arawak, s’est installée dans la Montagne Pelée, située au Nord de l’île, mais l’éruption de la montagne à la fin du siècle décima une grande partie de la population.

Ces premiers habitants produisaient de la céramique décorée, ils étaient pêcheurs-cueilleurs. Il faudra attendre le 7ème siècle pour que la population Karib, proche de la culture suazoïde, s’établisse au sud du l’île.

Savoir-faire

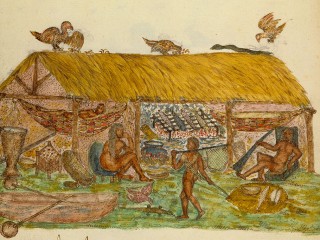

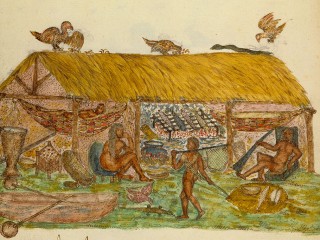

De ces rencontres entre les peuples amérindiens est née une manière de vivre et une culture métissée. Les peuples amérindiens vivaient dans des villages.

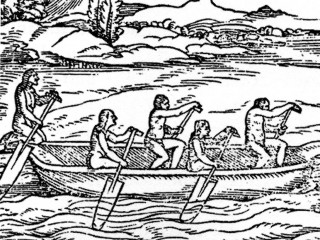

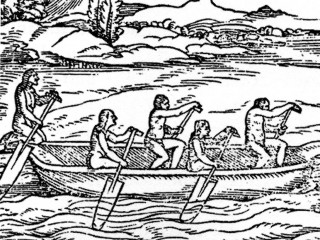

Ils accordaient une grande importance aux ressources marines, servant de matières premières, de denrées, ainsi que de possibilité de se déplacer entre les îles, notamment en pirogue, pour maintenir le lien social, procéder à des échanges commerciaux, alimentaires, de vannerie, de poterie, de perles, d'outils et d'idées; ou de partenariats matrimoniaux. Creusées dans des troncs, leurs embarcations pouvaient mesurer jusqu’à 18 mètres de long et contenir jusqu’à une soixantaine de personnes.

L’évolution s’effectuait dans des milieux insulaires ; toujours dans un environnement marin, les Arawak et Karib disposaient ainsi d’une grande maîtrise de la navigation.

Chez les Kalinago, peuples linguistiques dépendant des Karib et établis en Martinique, le canot avait également un rôle socioculturel très important, et servait de moyen de transport dans plusieurs domaines (réseaux sociaux, échanges commerciaux, attaques belliqueuses).

Les amérindiens s'établissaient dans des villages, et disposaient de maisons construites sur des fondations et des poteaux de soutien, combinés à des matériaux légers, afin de se protéger contre les tempêtes tropicales.

Culture

La religion entretenait une grande place dans la vie quotidienne, chez tous les peuples amérindiens. Les divinités étaient honorées et consultées régulièrement, afin d’obtenir des récoltes fructueuses, une grande fertilité…

La répartition du pouvoir était établie entre les différents domaines. Les deux principales figures d’autorités étaient celles du chef, qui s’occupait des conflits belliqueux et celle du chaman, qui assurait la communication avec le divin.

L'analyse des textes et du travail ethnographique révèle des mythes et des légendes enlacés au sein de paysages curatifs, ainsi que le caractère sacré des grottes et sources.

L'héritage actuel

ll y a beaucoup de mots amérindiens utilisés encore aujourd’hui. Ouragan, canoë, hamac... sont des mots issus de la langue arawak. Plus qu'un héritage linguistique, les légendes et mythes, les icones religieuses, les activités culturelles continuent d'être valorisées aujourd'hui. Des réminiscences de la culture kalinago subsistent aussi dans la mémoire créole. Les Amérindiens avaient appris aux premiers colons à vivre en harmonie avec les ressources des îles. Ils en ont conservé des techniques de pêche ou de navigation, des remèdes médicinaux… et aussi la « cassave », la galette de manioc antillaise.

L’héritage des Amérindiens est petit à petit reconnu comme une partie du patrimoine antillais, le plus ancien, sur lequel les autres cultures et mémoires se sont superposées. Les Amérindiens n’ont pas des descendants directs, et leur histoire est distincte de l’histoire coloniale et de ses mémoires douloureuses. Les vestiges arrivées jusqu’à nos jours qui constituent les origines identitaires de la Martinique, en témoignant un patrimoine culturel qui est diffèrent par rapport au patrimoine culturel national , caractérisé par la présence romaine ou gauloise.

La culture amérindienne est la réponse à la quête des racines identitaires et culturelles conduite par la Martinique : ce passé ne présente pas de motivations de désaccord, que d’autres périodes de l’histoire de l’île présentent. Au contraire, cette période de l’histoire offre aux populations des îles une légitimité et un ancrage millénaire.

Le processus de patrimonialisation est récent et encore en cours.

Selon une partie des chercheurs, « les paysages martiniquais auraient commencé à être transformés par l’homme il y a quelque 5000 ans ».[2]

Les sites amérindiens recensés sur la Martinique et ses îlets sont plus qu’une centaine, localisés en majeure partie sur la côte et sur les cours d’eau, utilisés pour la subsistance, les déplacements et les rituels[3].

Le Musée départemental d'archéologie précolombienne et de préhistoire conserve les collections d’objets venant des fouilles dans les sites de l’île.

Sources

Bérard B. (2013), Martinique, terre amérindienne: Une approche pluridisciplinaire, Sidestone Press.

Bérard B. (2014), De l’archéologie précolombienne au patrimoine antillais. La patrimonialisation des héritages amérindiens en Martinique et en Guadeloupe, in Outre-mers, tome 101, n°382-383,2014. De Tientsin à Tianjin. Internationalisation et patrimonialisation des concessions (1860-2030) pp. 237-251

(URL : www.persee.fr/doc/outre_1631-0438_2014_num_101_382_5096).

Clerc, E. (1964), Le peuplement précolombien des Antilles et ses vestiges en Guadeloupe, Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, (2), 18–31.

Marchesi H. et Dorival T. (2009), Bilan scientifique de la région Martinique 2006, Paris

Perrot-Minnot S. (2017), L’archéologie amérindienne de la Martinique, Présentation faite au Musée d’Archéologie et de Préhistoire de la Martinique, dans le cadre du Plan Académique de Formation de l’Académie de la Martinique, le 24 mars 2017

(URL : http://site.ac-martinique.fr/histoiregeographie/wp-content/uploads/2017/04/Pr%C3%A9sentation-arch%C3%A9ologie-am%C3%A9rindienne-de-la-Martinique.pdf).

Verrand L. (2001), La vie quotidienne des Indiens Caraïbes aux Petites Antilles : XVIIe siècle, Paris, Karthala, coll. « Monde caribéen ».

Experts à contacter

Anne Pajard –Université des Antilles

Hervé Guy –DAC

Service Régional de l’Archéologie

Benoit Bérard - Université des Antilles, Department of History, Faculty Member, Caribbean History

Currently full professor of Caribbean Archaeology at the Université des Antilles in Martinique campus. Director of the "Archéologie industrielle, histoire et patrimoine de la Caraïbe" EA 929 research team.

Ph.D from the University Paris 1 Panthéon-La Sorbonne in 2003.

President of the OUACABOU Association.

Sébastien Perrot-Minnot – Docteur en archéologie de l’Université Paris 1Panthéon-Sorbonne. Archéologue au bureau d’études Éveha. Chercheur associé à l’EA 929 AIHP GEODE (Université des Antilles).

Acteurs locaux

Musée départemental d'archéologie précolombienne et de préhistoire

[1] Bérard B. (2014), De l’archéologie précolombienne au patrimoine antillais. La patrimonialisation des héritages amérindiens en Martinique et en Guadeloupe, in Outre-mers, tome 101, n°382-383,2014. De Tientsin à Tianjin. Internationalisation et patrimonialisation des concessions (1860-2030) pp. 237-251.

[2] Perrot-Minnot S. (2017), L’archéologie amérindienne de la Martinique, Présentationfaite au Musée d’Archéologie et de Préhistoire de la Martinique,dans le cadre du Plan Académique de Formationde l’Académie de la Martinique, le 24mars 2017.

[3] Perrot-Minnot S. (2017).